文|北什么

结语

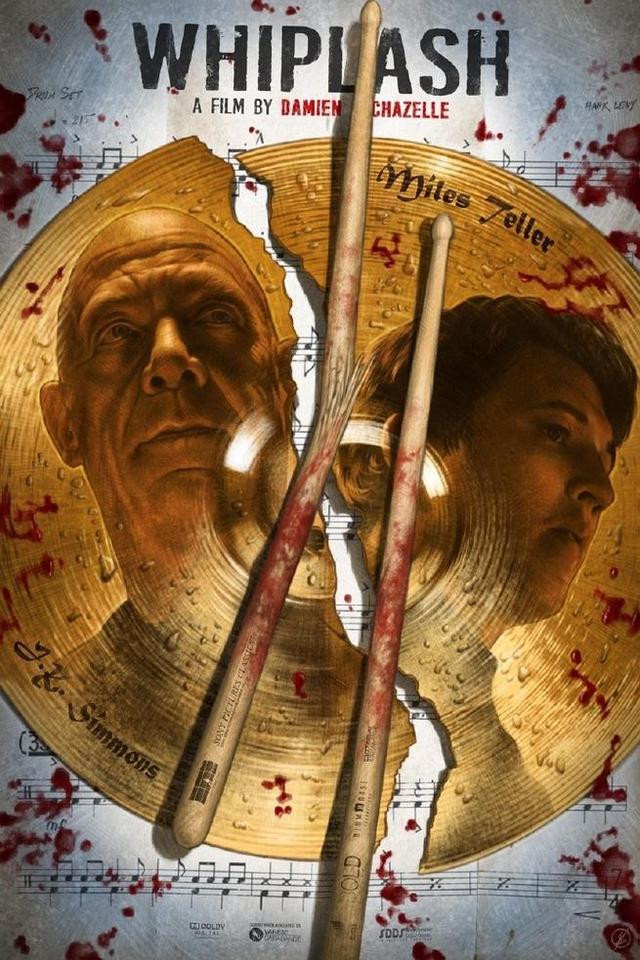

在《爆裂鼓手》里,师生关系是谎言。一个年轻人,一个恶魔导师,他们的故事被剔得干干净净,只剩下两个人之间像狩猎般的较量。

导师弗莱彻用精神虐待掌控一切,将学生推向崩溃,主角尼曼最初服从,甚至带着一身血爬上舞台,然而当弗莱彻试图在万众瞩目下用错误曲谱毁掉他时,他做出了一个惊人的决定,彻底改变了这一切。

为了一个鼓点,你愿意流多少血?《爆裂鼓手》没打算跟你聊爵士乐的浪漫,它只想把镜头怼到你脸上,问你这个问题。

这不是音乐,这是一场感官酷刑

别被“爵士乐”三个字骗了,这片子里的音乐没有半点惬意,它更像是一场精心设计的围猎,而观众和主角一样,都是猎物。

导演达米安·沙泽勒做的第一件事,就是把音乐从听觉艺术,变成了一种触觉和痛觉的综合体验,镜头贪婪地舔舐着鼓槌磨破的虎口、飞溅的血滴和鼓面上汇聚的汗水,每一次敲击,你听到的不只是鼓声,更是骨骼与意志的碰撞声。

摄影机像个焦躁的灵魂,在狭窄的排练室里疯狂摇晃、推拉,光线则吝啬得如同真理,大部分时间里舞台和角色都藏在阴郁的暗影中。

当光线终于聚焦时,往往是从头顶直射而下的一束“骷髅光”,把导师弗莱彻的脸照得如同一尊狰狞的石像,他不是在教学,更像是在审判。

在这部电影里,感官是相通的,鼓点的节奏就是人物的心跳,镜头的切换模拟着你越来越急促的呼吸,而那无处不在的压迫感,最终会让你和主角尼曼一样,感到窒息。

电影的叙事骨架被剔得干干净净,所有旁枝末节——比如亲情、爱情——都被毫不留情地砍掉,女友尼科尔的存在,更像是一个道具,她的被抛弃只是为了证明主角尼曼的决心有多么纯粹和极端。

故事里只剩下两个人,像两块相互吸引又相互排斥的强力磁铁,构成了全部的戏剧张力。

一个是安德鲁·尼曼,一个偏执、孤独、把爵士乐当成唯一信仰的年轻人,他有天赋,但更多的是一种近乎自毁的渴望,他不是被动承受者,从某种意义上说,他主动选择了这条通往地狱的成名路。

另一个是特伦斯·弗莱彻,一个才华横溢却又如恶魔般的导师。他坚信,平庸是最大的原罪,而伟大的艺术家必须从羞辱、恐惧和痛苦的烈火中淬炼而出。

他用最恶毒的语言、最残酷的手段,将一个个年轻人推向崩溃的边缘,只为寻找那万里无一的“查理·帕克”。

他们的关系,早已超越了师生,变成了一场狩猎,弗莱彻是猎人,享受着掌控一切的快感,而尼曼是那头不甘被捕获的野兽,在一次次被撕咬后,学会了如何亮出自己的獠牙。

一场关于灵魂的权力拔河

电影的核心与其说是关于音乐的,不如说是关于权力的,弗莱彻是这个封闭世界里绝对的君王,他用精神虐待的方式,牢牢掌控着每个学生的意志。

他今天能让你坐上首席鼓手的位置,让你尝到天堂的滋味,明天就能用一个莫须有的理由把你贬到尘埃里,让你体会地狱的寒冷,他的喜怒无常,就是悬在每个人头顶的达摩克利斯之剑。

尼曼起初是这套权力游戏的服从者,为了赶场演出,他遭遇车祸浑身是血、颤抖着爬上舞台,这既是他意志力的巅峰展示,也是他被弗莱彻的规则彻底奴役的证明,他以为只要服从就能赢得一切。

然而真正的转折发生在最后的音乐会,弗莱彻用错误的曲谱设下圈套,试图在万众瞩目下公开处决尼曼的职业生涯,这是权力的终极滥用。

也正是在这一刻,尼曼彻底砸碎了弗莱彻建立的规则,他不再看指挥,不再理会乐队,而是用一段疯狂、华丽、完全失控的即兴独奏,反过来劫持了整场演出。

那一刻指挥棒的魔力消失了,尼曼用自己的节奏,逼迫着他的“君王”不得不跟随自己,这场关于灵魂的拔河,以一种最爆裂的方式分出了胜负。

当尼曼完成那段惊世骇俗的独奏,当他与弗莱彻相视一笑时,我们真的看到了一场胜利吗?影片最令人不寒而栗的地方,恰恰在于它对这个问题保持了可怕的沉默。

从表面看尼曼战胜了导师的羞辱,用实力证明了自己,上演了一出完美的复仇爽剧,他似乎成为了那个弗莱彻口中不世出的天才。

但换个角度看,这或许是更大的悲剧,尼曼最终成为了弗莱彻理论最完美的实践品,他通过了地狱的考验,但也因此失去了人性中温情的部分。

他抛弃了爱情,漠视亲情,内心只剩下对成功的偏执渴望,他的胜利,正是弗莱彻教育理念的胜利。

最后那个微笑,不是师徒间的和解,更像是魔鬼与他最杰出的作品之间,一次心照不宣的对视,弗莱彻终于找到了他想要的疯子,而尼曼也终于变成了那个为了艺术可以献祭一切的怪物。

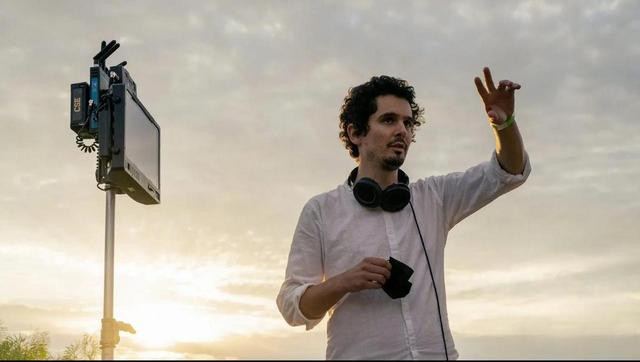

达米恩‧查泽雷的创作背景

洛杉矶市中心的一间隔音室里,贾斯汀·赫维兹坐在合成器前,手指悬在键盘上方,2013年秋天,距离《爆裂鼓手》开拍还有整整一年,这位年轻的作曲家已经开始构思这部关于追求完美的电影该有怎样的声音。

窗外的城市喧嚣被厚重的隔音墙阻隔在外,室内只有设备运转的轻微嗡鸣声,达米恩·查泽雷推开门走进来时,带着一叠厚厚的乐谱,这些都是他在爵士乐团打鼓时积累的曲目,纸张边缘已经磨损,上面布满了铅笔标记。

创作理念的讨论持续了几个小时。赫维兹提出了一个大胆的想法:用电子音乐的制作方法来处理传统爵士乐器,这不是简单的混搭,而是一种全新的音乐语言。

他走到角落里的器材架前,那里摆放着萨克斯风、小号、长号、钢琴、电颤琴和竖立贝斯,这些传统的爵士乐器将成为他创作的原材料。

录制的过程极其繁琐,赫维兹要求每个音符都必须单独录制,一位受邀的萨克斯手站在话筒前,吹奏了一个中音C,持续时间精确到毫秒。

然后是升C,然后是D,整个音阶,每个音符都被仔细捕捉,存储在硬盘里,小号手接替了萨克斯手的位置,重复同样的过程,长号、钢琴、电颤琴,每种乐器都贡献了自己的音色库。

这种方法让许多专业音乐人感到困惑,一位资深的爵士钢琴师在录制时忍不住问,为什么不直接演奏完整的乐句。

赫维兹耐心解释,他需要对每个音符拥有绝对的控制权,在电脑屏幕上,这些音符被排列成整齐的网格,像是等待组装的零件。

通过精确的剪切、叠加和处理,原本属于不同时刻的声音被重新组合,创造出一种既熟悉又陌生的音响效果。

节奏的处理更加特殊,赫维兹发现如果将所有音符的时值统一调慢约三分之一拍,会产生一种独特的紧绷感,这种微妙的延迟打破了听众的预期,制造出一种始终处于临界点的焦虑。

在调整参数时,他反复播放同一段旋律,每次只改变几毫秒的时值,查泽雷坐在旁边,闭着眼睛感受节奏的变化,直到某个瞬间,他突然睁开眼睛说就是这个。

《Fletcher's Song In Club》的创作过程尤其漫长,这首展现反派内心世界的钢琴曲需要传达复杂的情感层次,赫维兹坐在钢琴前,一遍遍地弹奏着初稿。

旋律线条优美而忧郁,但总觉得缺少什么,查泽雷建议在某些音符上加入不和谐音程,就像弗莱彻这个角色一样,表面的优雅下隐藏着扭曲。

经过数周的打磨,这首曲子终于成型,它成为了整张配乐专辑的主题,一个不断变形、重现的音乐母题,在《Whiplash》的序曲中,这个主题以管乐合奏的形式出现,雄壮而压迫。

在安静的过场音乐里,它化身为若有若无的钢琴独奏,在高潮段落,它被解构成破碎的音符片段,散落在激烈的鼓点之间。

鼓组的录音尤其关键,他们请来了洛杉矶最好的爵士鼓手,在录音室里架设了二十多个话筒,从各个角度捕捉鼓声,每一个军鼓敲击,每一个镲片震颤,都被分解成独立的音轨。

在后期处理时,赫维兹像雕塑家一样塑造着这些声音,增强某些频率,衰减另一些,直到鼓声不仅是节奏,更成为了一种情绪的载体。

混音的过程持续了两个月。赫维兹和查泽雷几乎每天都泡在录音室里,反复聆听每一个细节,他们发现,当把传统录制的爵士乐片段和电子处理的部分并置时,会产生一种奇特的张力。这种张力恰好呼应了电影中传统与现代、规则与突破之间的冲突。

母带处理阶段,工程师建议按照常规爵士专辑的标准进行最后调整,赫维兹拒绝了这个建议,他要求保持那种略显生硬的质感,让听众能够感受到音乐中的棱角。

当最终版本在录音室的监听音箱中响起时,查泽雷露出了满意的笑容,这正是他想要的声音——精确、紧张、永不松懈。

结语

《爆裂鼓手》像一声炸雷,它探讨的不仅仅是教育方式,更是对“成功”这个概念本身的残酷拷问,为了抵达金字塔的顶端,我们究竟需要付出什么?那个代价,我们真的付得起吗?

影片没有给出答案,一曲终了,大幕落下,但那个关于代价的问题,像一根拔不掉的刺,永远地留在了观众心里。

股票推荐平台,国内在线配资,全国炒股配资门户提示:文章来自网络,不代表本站观点。